在线股票炒股配资门户

在线股票炒股配资门户

全球最大实体书城「湾区之眼」,于9月26日正式在前海开门迎客。

号称“书城巨无霸”,一出手就是王炸,建筑面积超13万㎡,更是中心书城的两倍大。

不仅能看书,还把展览、科技、甚至整个公园都搬了进来。

更耐人寻味的,还是它的地理位置 —— 深圳再次把寸土寸金的核心区,留给了一座书城。

那么今天就来逛逛「湾区之眼」,看看它到底藏了多少惊喜?

昨天刚开业,不少人现场逛完还心存疑惑:“不过是书城,怎么能叫眼呢?”

说实话,这个名字的答案,要在天上找。

从高空往下看,两栋圆弧形建筑嵌在绿轴旁,活脱脱的一双望向城市的大眼睛。

其设计灵感来自于“双玉盘”,更妙的是还蕴含“天圆地方”的理念——与隔壁方正的宝安图书馆并肩而立。

一圆一方,恰好构成了前海最具辨识度的“文化CP”。

那么全球最大的实体书城“湾区之眼”,究竟有多大?

建筑面积13.1万平方米,相当于18个标准足球场连在一起。

简单说,要是把它平铺开,足够好几个小区的人同时下楼活动。

和深圳中心书城比,面积接近其两倍,堪称“书城界的巨无霸”。

这么大的书城当然不只是光有规模,里面的内容才是重头戏。

“湾区之眼”内涵盖近10万种、超过30万册精选好书,从艺术设计、人文社科,到亲子家教,应有尽有。

不管兴趣多小众,来这里转一转,很可能就能“挖到宝”。

值得一提的是这里的三大主题阅读空间——“艺术花园”“人文万象”和“欢乐META”。

它们由国际知名艺术团队打造,每个区域风格鲜明,组合在一起又毫不违和,为深圳人提供了一种“沉浸式看书”的体验。

人文万象

“人文万象”阅读空间位于北区一层的,近3000㎡的面积显得格外开阔大气。

灯光经过精心设计,柔和地洒落在书架之间,营造出安静又舒心的氛围。在这里找书或阅读,心情都会不自觉沉静下来。

艺术花园

北区二层的“艺术花园”更让人惊喜,2500平方米的空间拥拥有270°全景环幕视野。

阳光自由洒入,室内绿意盎然,窗外是流动的城市景观。坐在这里,仿佛置身一个被自然与艺术包裹的空中花园。

如果端杯咖啡窝在窗边,翻翻书、看看风景,别提多惬意。

欢乐META

对于带娃的家长来说,直奔南区B层的“欢乐META”就对了。

这片区域以星辰大海为主题,色彩明亮活泼,划分出绘本区、探索区等不同角落。

孩子在这能读绘本、做手工、交朋友,电量放光的同时知识量上涨,家长也能趁机喘口气,真正实现“带娃看书不费爸妈”。

曾有人在社交媒体上表示疑惑:

旁边就是宝安图书馆,有必要再建一座体量如此大的书城吗?

事实上,“图书馆+书城”的组合,深圳人肯定都不陌生。因为在福田中心,已经有了很好的打样。

深圳图书馆和深圳书城·中心城便是相邻而建,在2006年相继开业后,已经陪伴深圳人走过18个春秋,成为无数深圳人的“精神原点”。

深图总是没开门就排起长队,学习、看书的人坐得满满当当。另一头,书城里也永远不乏席地而坐专心阅读的成人小孩,凌晨的24小时书店里总有挑灯夜战的身影。

可见,即便仅从阅读空间的视角,二者就丝毫不冲突,更何况中心书城是一个集图书、文创、餐饮、活动于一体的文化综合体,听讲座、做手工、喝咖啡、遛娃,周末多少深圳人在这里一待就是一整天。

文化空间的价值,从来不是功能重叠,而是生态互补。

旁边有大型图书馆还要建书城,本质上是用多元化的文化空间,满足市民们多元化的文化需求。

回到湾区之眼,之于中心书城,这个巨无霸文化综合体也不是简单的复制粘贴,称得上是一次从体量到定位到业态的迭代升级。

同样是以书为媒,但更年轻,更多元,更生态,更沉浸,更文旅。

文化+艺术

如果喜欢看展,这里绝对能让人过足瘾。

南区民俗馆联手陕西历史博物馆,推出开馆大展“壁上丹青·盛世风华”。

不用去陕西就能近距离欣赏高清复刻的唐代壁画,通过VR设备沉浸式体验,一秒穿越回长安。

对了,中庭还有一处不可错过的打卡点。

热门国漫《浪浪山的小妖怪》在这儿高度还原,就像把动画片搬进现实,深受孩子们喜爱。

文化+科技

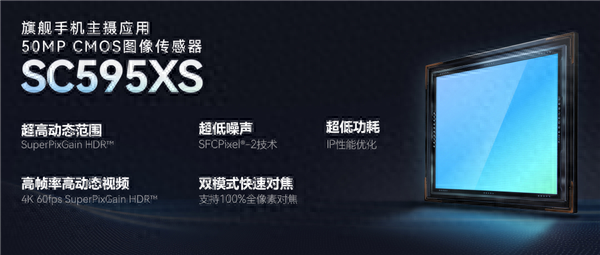

作为深圳的“科创版”书城,“湾区之眼”也是把黑科技玩明白了。

在这里,有机器人管书 —— AGV搬运机器人自动调度图书,省时省力。

在这里,有AI当导览 —— 不仅能语音指路,还能聊喜好、推书单。

在这里,买书还能顺便“纹身”—— 书口印刷机在书侧边印名字或图案,普通书秒变个人收藏。

除此之外,科技展厅集结了深圳的硬核实力,比亚迪、华为、大疆等企业的最新成果都在这里亮相,直观感受“深圳制造”的科技含量。

还有一处科幻迷的天地——华南首个《三体》体验中心,借助全国最大的“自然选择号”战舰装置与VR装置,让人直接“走进”三体宇宙。

文化+公园

湾区之眼的设计采用开放式布局,其中最大的亮点,是那座超过2万平方米的屋顶公园——星空花园。

连通南北区,全年开放,实现 “室内外无缝衔接”。

可以在这儿远眺海景、沐浴阳光,晚上不必逃离城市就能漫步星光下,伴着海风聊天发呆。

真正实现了“公园里有书城,书城里有公园”的融合体验。

报告显示,截至2024年底,深圳共有1201个服务网点(包含879家公共图书馆、322台自助图书馆)加入“图书馆之城”统一服务体系,是毫无疑问的“图书馆之城”。

如今,深圳作为 “全民阅读示范城市”,有了更高的要求和追求,需要的不仅是足够的公益借阅空间,更需要有活力的文化消费空间,需要能容纳所有生活方式的文化生态。

数字阅读普及的当下,湾区之眼的存在,则更显珍贵。

它以文化生态综合体重新定义“文化空间” ,与数字阅读形成“线上 + 线下”互补,展示了深圳对 “文化是什么” 的重新理解 ——文化不是 “数字里的文字”,而是 “可触摸、可参与、可分享” 的生活方式。

不知道大家有没有发现一个很有意思的“规律” :

深圳,总在最贵的地段建书城。

1996 年竣工的罗湖书城(今深圳书城·罗湖城),是深圳第一个书城,也是全国最早的“书城”,毗邻地王大厦,位于深圳最早的商业核心区;

2006年竣工的深圳中心书城,为当时全国规模最大的单体书城,位于深圳中轴线上,福田CBD的黄金地段;

新开业的湾区之眼,全球最大实体书城,坐落国际级战略平台、大湾区核心区前海的城市新中心。

有人说,这是深圳有钱任性,但我想说,这是一种清醒,一种清醒的文化战略选择,是把文化刻进城市核心基因的决心。

这种选择的背后,是深圳对 “文化如何融入城市生活” 的深刻理解。

再仔细梳理,你会发现,这些地段的“贵”,不只是地价,更因为是城市的核心公共场景,也就是常听到的一个词:城市会客厅。

如果说“湾区之眼”是前海的“城市会客厅”,那么前海正是深圳为未来准备的那个“面向世界的会客厅”。

作为粤港澳大湾区的核心枢纽,前海在地理上直接连接港澳,功能上辐射整个湾区。

而落子于此的“湾区之眼”,也因此被赋予了文化枢纽的角色。

它不再只是一座书城,更像一条纽带,把周边的图书馆、演艺中心、滨海公园等设施串联起来,形成一个功能互补、氛围连贯的文化聚落。

把书城放在这些地方,不是浪费资源,而是让文化从城市的角落走到城市的舞台中央,让无论每个人,包括市民和所有初到深圳的人,都能遇见书香。

中国出版协会常务副理事长、中国图书评论学会会长邬书林曾说: “让阅读深入人心、养成习惯、持久开展,是一个城市永葆活力的基础性工作。 ”

显然,深圳对活力的追求,并没有满足在“平均年龄32.5岁”的人口数据上,把最好的资源留给文化,彰显的正是深圳文化强市的抱负。

深圳把“贵地段”给书城,不是“花钱买面子”,而是“花钱买未来”——买的是城市的文化底蕴,买的是市民的精神家园买的是湾区的文化共鸣。

说到底,把最好的地段给书城,就是把 “文化” 变成城市最昂贵、最珍贵的 “不动产”。

让逛街的人转角遇到书,让孩子周末有个翻纸质书的地方,让快节奏的深圳人,能随时推门走进一个“慢世界”。

或许,这就是深圳这座城市,藏在钢筋森林里最难得的温柔。

-导航地址-

-交通方式-

① 自驾:导航\"湾区之眼停车场” 或 “欢乐港湾停车场”;

② 地铁:搭乘5号线至宝华站,A1出口。

③ 公交:宝华地铁站①:M558、M235、M379

图文丨Vennphang

本文由深圳微时光原创发布

转载需授权,欢迎转发至朋友圈

胜亿策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。